महर्षि पातंजलि का चित्र

महर्षि पातंजलि का चित्र

- डा. ईश्वर वी बासावरड्डी

परिचय

योग तत्वत: बहुत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक आध्यात्मि विषय है जो मन एवं शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर ध्यान देता है। यह स्वस्थ जीवन - यापन की कला एवं विज्ञान है। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है जिसका अर्थ जुड़ना या एकजुट होना या शामिल होना है। योग से जुड़े ग्रंथों के अनुसार योग करने से व्यक्ति की चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है जो मन एवं शरीर, मानव एवं प्रकृति के बीच परिपूर्ण सामंजस्य का द्योतक है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की हर चीज उसी परिमाण नभ की अभिव्यक्ति मात्र है। जो भी अस्तित्व की इस एकता को महसूस कर लेता है उसे योग में स्थित कहा जाता है और उसे योगी के रूप में पुकारा जाता है जिसने मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली है जिसे मुक्ति, निर्वाण या मोक्ष कहा जाता है। इस प्रकार, योग का लक्ष्य आत्म-अनुभूति, सभी प्रकार के कष्टों से निजात पाना है जिससे मोक्ष की अवस्था या कैवल्य की अवस्था प्राप्त होती है। जीवन के हर क्षेत्र में आजादी के साथ जीवन - यापन करना, स्वास्थ्य एवं सामंजस्य योग करने के प्रमुख उद्देश्य होंगे। योग का अभिप्राय एक आंतरिक विज्ञान से भी है जिसमें कई तरह की विधियां शामिल होती हैं जिनके माध्यम से मानव इस एकता को साकार कर सकता है और अपनी नियति को अपने वश में कर सकता है। चूंकि योग को बड़े पैमाने पर सिंधु - सरस्वती घाटी सभ्यता, जिसका इतिहास 2700 ईसा पूर्व से है, के अमर सांस्कृतिक परिणाम के रूप में बड़े पैमाने पर माना जाता है, इसलिए इसने साबित किया है कि यह मानवता के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों तरह के उत्थान को संभव बनाता है। बुनियादी मानवीय मूल्य योग साधना की पहचान हैं।

योग का संक्षिप्त इतिहास एवं विकास:

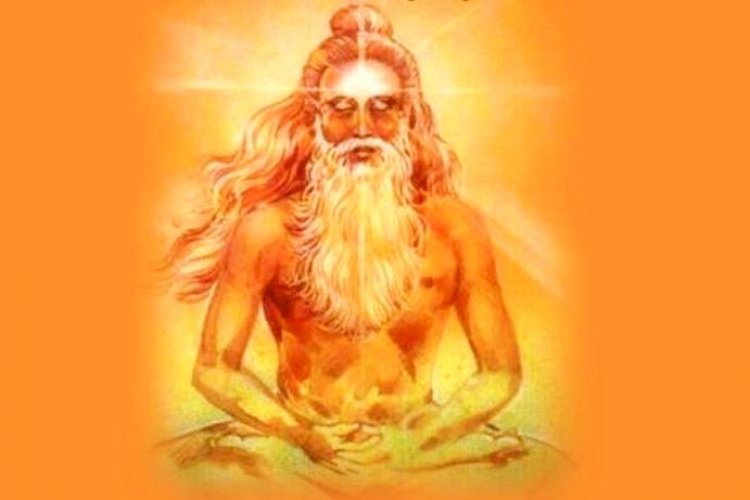

ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तभी से योग किया जा रहा है। योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी, पहले धर्मों या आस्था के जन्म लेने से काफी पहले हुई थी। योग विद्या में शिव को पहले योगी या आदि योगी तथा पहले गुरू या आदि गुरू के रूप में माना जाता है।

कई हजार वर्ष पहले, हिमालय में कांति सरोवर झील के तटों पर आदि योगी ने अपने प्रबुद्ध ज्ञान को अपने प्रसिद्ध सप्तऋषि को प्रदान किया था। सत्पऋषियों ने योग के इस ताकतवर विज्ञान को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका एवं दक्षिण अमरीका सहित विश्व के भिन्न - भिन्न भागों में पहुंचाया। रोचक बात यह है कि आधुनिक विद्वानों ने पूरी दुनिया में प्राचीन संस्कृतियों के बीच पाए गए घनिष्ठ समानांतर को नोट किया है। तथापि, भारत में ही योग ने अपनी सबसे पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त की। अगस्त नामक सप्तऋषि, जिन्होंने पूरे भारतीय उप महाद्वीप का दौरा किया, ने यौगिक तरीके से जीवन जीने के इर्द-गिर्द इस संस्कृति को गढ़ा। योग करते हुए पित्रों के साथ सिंधु - सरस्वती घाटी सभ्यता के अनेक जीवाश्म अवशेष एवं मुहरें भारत में योग की मौजूदगी का संकेत देती हैं।योग करते हुए पित्रों के साथ सिंधु - सरस्वती घाटी सभ्यता के अनेक जीवाश्म अवशेष एवं मुहरें भारत में योग की मौजूदगी का सुझाव देती हैं। देवी मां की मूर्तियों की मुहरें, लैंगिक प्रतीक तंत्र योग का सुझाव देते हैं। लोक परंपराओं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक एवं उपनिषद की विरासत, बौद्ध एवं जैन परंपराओं, दर्शनों, महाभारत एवं रामायण नामक महाकाव्यों, शैवों, वैष्णवों की आस्तिक परंपराओं एवं तांत्रिक परंपराओं में योग की मौजूदगी है। इसके अलावा, एक आदि या शुद्ध योग था जो दक्षिण एशिया की रहस्यवादी परंपराओं में अभिव्यक्त हुआ है। यह समय ऐसा था जब योग गुरू के सीधे मार्गदर्शन में किया जाता था तथा इसके आध्यात्मिक मूल्य को विशेष महत्व दिया जाता था। यह उपासना का अंग था तथा योग साधना उनके संस्कारों में रचा-बसा था। वैदिक काल के दौरान सूर्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया। हो सकता है कि इस प्रभाव की वजह से आगे चलकर 'सूर्य नमस्कार' की प्रथा का आविष्कार किया गया हो। प्राणायाम दैनिक संस्कार का हिस्सा था तथा यह समर्पण के लिए किया जाता था। हालांकि पूर्व वैदिक काल में योग किया जाता था, महान संत महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों के माध्यम से उस समय विद्यमान योग की प्रथाओं, इसके आशय एवं इससे संबंधित ज्ञान को व्यवस्थित एवं कूटबद्ध किया। पतंजलि के बाद, अनेक ऋषियों एवं योगाचार्यों ने अच्छी तरह प्रलेखित अपनी प्रथाओं एवं साहित्य के माध्यम से योग के परिरक्षण एवं विकास में काफी योगदान दिया।

योग करते हुए पित्रों के साथ सिंधु - सरस्वती घाटी सभ्यता के अनेक जीवाश्म अवशेष एवं मुहरें भारत में योग की मौजूदगी का संकेत देती हैं।योग करते हुए पित्रों के साथ सिंधु - सरस्वती घाटी सभ्यता के अनेक जीवाश्म अवशेष एवं मुहरें भारत में योग की मौजूदगी का सुझाव देती हैं। देवी मां की मूर्तियों की मुहरें, लैंगिक प्रतीक तंत्र योग का सुझाव देते हैं। लोक परंपराओं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक एवं उपनिषद की विरासत, बौद्ध एवं जैन परंपराओं, दर्शनों, महाभारत एवं रामायण नामक महाकाव्यों, शैवों, वैष्णवों की आस्तिक परंपराओं एवं तांत्रिक परंपराओं में योग की मौजूदगी है। इसके अलावा, एक आदि या शुद्ध योग था जो दक्षिण एशिया की रहस्यवादी परंपराओं में अभिव्यक्त हुआ है। यह समय ऐसा था जब योग गुरू के सीधे मार्गदर्शन में किया जाता था तथा इसके आध्यात्मिक मूल्य को विशेष महत्व दिया जाता था। यह उपासना का अंग था तथा योग साधना उनके संस्कारों में रचा-बसा था। वैदिक काल के दौरान सूर्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया। हो सकता है कि इस प्रभाव की वजह से आगे चलकर 'सूर्य नमस्कार' की प्रथा का आविष्कार किया गया हो। प्राणायाम दैनिक संस्कार का हिस्सा था तथा यह समर्पण के लिए किया जाता था। हालांकि पूर्व वैदिक काल में योग किया जाता था, महान संत महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों के माध्यम से उस समय विद्यमान योग की प्रथाओं, इसके आशय एवं इससे संबंधित ज्ञान को व्यवस्थित एवं कूटबद्ध किया। पतंजलि के बाद, अनेक ऋषियों एवं योगाचार्यों ने अच्छी तरह प्रलेखित अपनी प्रथाओं एवं साहित्य के माध्यम से योग के परिरक्षण एवं विकास में काफी योगदान दिया। सूर्य नमस्कारपूर्व वैदिक काल (2700 ईसा पूर्व) में एवं इसके बाद पतंजलि काल तक योग की मौजूदगी के ऐतिहासिक साक्ष्य देखे गए। मुख्य स्रोत, जिनसे हम इस अवधि के दौरान योग की प्रथाओं तथा संबंधित साहित्य के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं, वेदों (4), उपनिषदों (18), स्मृतियों, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पाणिनी, महाकाव्यों (2) के उपदेशों, पुराणों (18) आदि में उपलब्ध हैं।

सूर्य नमस्कारपूर्व वैदिक काल (2700 ईसा पूर्व) में एवं इसके बाद पतंजलि काल तक योग की मौजूदगी के ऐतिहासिक साक्ष्य देखे गए। मुख्य स्रोत, जिनसे हम इस अवधि के दौरान योग की प्रथाओं तथा संबंधित साहित्य के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं, वेदों (4), उपनिषदों (18), स्मृतियों, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पाणिनी, महाकाव्यों (2) के उपदेशों, पुराणों (18) आदि में उपलब्ध हैं।

अनंतिम रूप से 500 ईसा पूर्व - 800 ईस्वी सन के बीच की अवधि को श्रेष्ठ अवधि के रूप में माना जाता है जिसे योग के इतिहास एवं विकास में सबसे उर्वर एवं महत्वपूर्ण अवधि के रूप में भी माना जाता है। इस अवधि के दौरान, योग सूत्रों एवं भागवद्गीता आदि पर व्यास के टीकाएं अस्तित्व में आईं। इस अवधि को मुख्य रूप से भारत के दो महान धार्मिक उपदेशकों - महावीर एवं बुद्ध को समर्पित किया जा सकता है। महावीर द्वारा पांच महान व्रतों - पंच महाव्रतों एवं बुद्ध द्वारा अष्ठ मग्गा या आठ पथ की संकल्पना - को योग साधना की शुरूआती प्रकृति के रूप में माना जा सकता है। हमें भागवद्गीता में इसका अधिक स्पष्ट स्पष्टीकरण प्राप्त होता है जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की संकल्पना को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। तीन प्रकार के ये योग आज भी मानव की बुद्धिमत्ता के सर्वोच्च उदाहरण हैं तथा आज भी गीता में प्रदर्शित विधियों का अनुसरण करके लागों को शांति मिलती है। पतंजलि के योग सूत्र में न केवल योग के विभिन्न घटक हैं, अपितु मुख्य रूप से इसकी पहचान योग के आठ मार्गों से होती है। व्यास द्वारा योग सूत्र पर बहुत महत्वपूर्ण टीका भी लिखी गई। इसी अवधि के दौरान मन को महत्व दिया गया तथा योग साधना के माध्यम से स्पष्ट से बताया गया कि समभाव का अनुभव करने के लिए मन एवं शरीर दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है। 800 ईसवी - 1700 ईसवी के बीच की अवधि को उत्कृष्ट अवधि के बाद की अवधि के रूप में माना जाता है जिसमें महन आचार्यत्रयों - आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य - के उपदेश इस अवधि के दौरान प्रमुख थे। इस अवधि के दौरान सुदर्शन, तुलसी दास, पुरंदर दास, मीराबाई के उपदेशों ने महान योगदान दिया। हठयोग परंपरा के नाथ योगी जैसे कि मत्स्येंद्र नाथ, गोरख नाथ, गौरांगी नाथ, स्वात्माराम सूरी, घेरांडा, श्रीनिवास भट्ट ऐसी कुछ महान हस्तियां हैं जिन्होंने इस अवधि के दौरान हठ योग की परंपरा को लोकप्रिय बनाया।

1700 - 1900 ईसवी के बीच की अवधि को आधुनिक काल के रूप में माना जाता है जिसमें महान योगाचार्यों - रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद, विवेकानंद आदि ने राज योग के विकास में योगदान दिया है। यह ऐसी अवधि है जिसमें वेदांत, भक्ति योग, नाथ योग या हठ योग फला - फूला। शादंगा - गोरक्ष शतकम का योग, चतुरंगा - हठयोग प्रदीपिका का योग, सप्तंगा - घेरांडा संहिता का योग - हठ योग के मुख्य जड़सूत्र थे।

अब समकालीन युग में स्वास्थ्य के परिरक्षण, अनुरक्षण और संवर्धन के लिए योग में हर किसी की आस्था है। स्वमी विवेकानंद, श्री टी कृष्णमचार्य, स्वामी कुवालयनंदा, श्री योगेंद्र, स्वामी राम, श्री अरविंदो, महर्षि महेश योगी, आचार्य रजनीश, पट्टाभिजोइस, बी के एस आयंगर, स्वामी सत्येंद्र सरस्वती आदि जैसी महान हस्तियों के उपदेशों से आज योग पूरी दुनिया में फैल गया है। बी के एस आयंगर ''आयंगर योग'' के नाम से विख्यात योग शैली के संस्थापक थे तथा उनको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योग शिक्षकों में से एक के रूप में माना जाता है।भ्रातियों को दूर करना :

बी के एस आयंगर ''आयंगर योग'' के नाम से विख्यात योग शैली के संस्थापक थे तथा उनको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योग शिक्षकों में से एक के रूप में माना जाता है।भ्रातियों को दूर करना :

कई लोगों के लिए योग का अर्थ हठ योग एवं आसनों तक सीमित है। तथापि, योग सूत्रों में केवल तीन सूत्रों में आसनों का वर्णन आता है। मौलिक रूप से हठ योग तैयारी प्रक्रिया है जिससे कि शरीर ऊर्जा के उच्च स्तर को बर्दाश्त कर सके। प्रक्रिया शरीर से शुरू होती है फिर श्वसन, मन और अंतरतम की बारी आती है।

आम तौर पर योग को स्वास्थ्य एवं फिटनेस के लिए थिरेपी या व्यायाम की पद्धति के रूप में समझा जाता है। हालांकि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य योग के स्वाभाविक परिणाम हैं, परंतु योग का लक्ष्य अधिक दूरगामी है। ''योग ब्रह्माण्ड से स्वयं का सामंजस्य स्थापित करने के बारे में है। यह सर्वोच्च स्तर की अनुभूति एवं सामंजस्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्माण्ड से स्वयं की ज्यामिती को संरेखित करने की कला है।

योग किसी खास धर्म, आस्था पद्धति या समुदाय के मुताबिक नहीं चलता है; इसे सदैव अंतरतम की सेहत के लिए कला के रूप में देखा गया है। जो कोई भी तल्लीनता के साथ योग करता है वह इसके लाभ प्राप्त कर सकता है, उसका धर्म, जाति या संस्कृति जो भी हो। योग की परंपरागत शैलियां : योग के ये भिन्न - भिन्न दर्शन, परंपराएं, वंशावली तथा गुरू - शिष्य परंपराएं योग की ये भिन्न - भिन्न परंपरागत शैलियों के उद्भव का मार्ग प्रशस्त करती हैं, उदाहरण के लिए ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, पतंजलि योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग, राज योग, जैन योग, बुद्ध योग आदि। हर शैली के अपने स्वयं के सिद्धांत एवं पद्धतियां हैं जो योग के परम लक्ष्य एवं उद्देश्यों की ओर ले जाती हैं।

स्वास्थ्य एवं तंदरूस्ती के लिए योग की पद्धतियां : वड़े पैमाने पर की जाने वाली योग साधनाएं इस प्रकार हैं : यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि / साम्यामा, बंध एवं मुद्राएं, षटकर्म, युक्त आहार, युक्त कर्म, मंत्र जप आदि। यम अंकुश हैं तथा नियम आचार हैं। इनको योग साधना के लिए पहली आवश्यकता के रूप में माना जाता है। आसन, शरीर एवं मन की स्थिरता लाने में सक्षम 'कुर्यात तद आसनं स्थैर्यम...' के तहत काफी लंबी अवधि तक शरीर (मानसिक - शारीरिक) के विभिन्न पैटर्न को अपनाना, शरीर की मुद्रा बनाए रखने की सामर्थ्य प्रदान करना (अपने संरचनात्मक अस्तित्व की स्थिर चेतना) शामिल है। प्राणायाम की विभिन्न मुद्राएंप्राणायाम के तहत अपने श्वसन की जागरूकता पैदा करना और अपने अस्तित्व के प्रकार्यात्मक या महत्वपूर्ण आधार के रूप में श्वसन को अपनी इच्छा से विनियमित करना शामिल है। यह अपने मन की चेतना को विकसित करने में मदद करता है तथा मन पर नियंत्रण रखने में भी मदद करता है। शुरूआती चरणों में, यह नासिकाओं, मुंह तथा शरीर के अन्य द्वारों, इसके आंतरिक एवं बाहरी मार्गों तथा गंतव्यों के माध्यम से श्वास - प्रश्वास की जागरूकता पैदा करके किया जाता है। आगे चलकर, विनियमित, नियंत्रित एवं पर्यवेक्षित श्वास के माध्यम से इस परिदृश्य को संशोधित किया जाता है जिससे यह जागरूकता पैदा होती है कि शरीर के स्थान भर रहे हैं (पूरक), स्थान भरी हुई अवस्था में बने हुए हैं (कुंभक) और विनियमित, नियंत्रित एवं पर्यवेक्षित प्रश्वास के दौरान यह खाली हो रहा है (रेचक)।

प्राणायाम की विभिन्न मुद्राएंप्राणायाम के तहत अपने श्वसन की जागरूकता पैदा करना और अपने अस्तित्व के प्रकार्यात्मक या महत्वपूर्ण आधार के रूप में श्वसन को अपनी इच्छा से विनियमित करना शामिल है। यह अपने मन की चेतना को विकसित करने में मदद करता है तथा मन पर नियंत्रण रखने में भी मदद करता है। शुरूआती चरणों में, यह नासिकाओं, मुंह तथा शरीर के अन्य द्वारों, इसके आंतरिक एवं बाहरी मार्गों तथा गंतव्यों के माध्यम से श्वास - प्रश्वास की जागरूकता पैदा करके किया जाता है। आगे चलकर, विनियमित, नियंत्रित एवं पर्यवेक्षित श्वास के माध्यम से इस परिदृश्य को संशोधित किया जाता है जिससे यह जागरूकता पैदा होती है कि शरीर के स्थान भर रहे हैं (पूरक), स्थान भरी हुई अवस्था में बने हुए हैं (कुंभक) और विनियमित, नियंत्रित एवं पर्यवेक्षित प्रश्वास के दौरान यह खाली हो रहा है (रेचक)।

प्रत्याहार ज्ञानेंद्रियों से अपनी चेतना को अलग करने का प्रतीक है, जो बाहरी वस्तुओं से जुड़े रहने में हमारी मदद करती हैं। धारणा ध्यान (शरीर एवं मन के अंदर) के विस्तृत क्षेत्र का द्योतक है, जिसे अक्सर संकेंद्रण के रूप में समझा जाता है। ध्यान शरीर एवं मन के अंदर अपने आप को केंद्रित करना है और समाधि - एकीकरण।

बंध और मुद्राएं प्राणायाम से संबद्ध साधनाएं हैं। इनको योग की उच्चतर साधना के रूप में देखा जाता है क्योंकि इनमें मुख्य रूप से श्वसन पर नियंत्रण के साथ शरीर (शारीरिक - मानसिक) की कतिपय पद्धतियों को अपनाना शामिल है। इससे मन पर नियंत्रण और सुगम हो जाता है तथा योग की उच्चतर सिद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। षटकर्म विषाक्तता दूर करने की प्रक्रियाएं हैं तथा शरीर में संचित विष को निकालने में मदद करते हैं और ये नैदानिक स्वरूप के हैं।

युक्ताहार (सही भोजन एवं अन्य इनपुट) स्वस्थ जीवन के लिए उपयुक्त आहार एवं खान-पान की आदतों की वकालत करता है। तथापि, आत्मानुभूति, जिसे उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, में मदद करने वाली ध्यान की साधना को योग साधना के सार के रूप में माना जाता है।

योग साधना की मौलिक बातें :

योग हमारे शरीर, मन, भावना एवं ऊर्जा के स्तर पर काम करता है। इसकी वजह से मोटेतौर पर योग को चार भागों में बांटा गया है : कर्मयोग, जहां हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं; भक्तियोग, जहां हम अपनी भावनाओं का उपयोग करते हैं; ज्ञानयोग, जहां हम मन एवं बुद्धि का प्रयोग करते हैं और क्रियायोग, जहां हम अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं।

हम योग साधना की जिस किसी पद्धति का उपयोग करें, वे इन श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी या अधिक श्रेणियों के तहत आती हैं। हर व्यक्ति इन चार कारकों का एक अनोखा संयोग होता है। ''योग पर सभी प्राचीन टीकाओं में इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी गुरू के मार्गदर्शन में काम करना आवश्यक है।'' इसका कारण यह है कि गुरू चार मौलिक मार्गों का उपयुक्त संयोजन तैयार कर सकता है जो हर साधक के लिए आवश्यक होता है। योग शिक्षा : परंपरागत रूप से, परिवारों में ज्ञानी, अनुभवी एवं बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा (पश्चिम में कंवेंट में प्रदान की जानी वाली शिक्षा से इसकी तुलना की जा सकती है) और फिर आश्रमों में (जिसकी तुलना मठों से की जा सकती है) ऋषियों / मुनियों / आचार्यों द्वारा योग की शिक्षा प्रदान की जाती थी। दूसरी ओर, योग की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति, अस्तित्व का ध्यान रखना है। ऐसा माना जाता है कि अच्छा, संतुलित, एकीकृत, सच पर चलने वाला, स्वच्छ, पारदर्शी व्यक्ति अपने लिए, परिवार, समाज, राष्ट्र, प्रकृति और पूरी मानवता के लिए अधिक उपयोगी होगा। योग की शिक्षा स्व की शिक्षा है। विभिन्न जीवंत परंपराओं तथा पाठों एवं विधियों में स्व के साथ काम करने के व्यौरों को रेखांकित किया गया है जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में योगदान कर रहे हैं जिसे योग के नाम से जाना जाता है।

आजकल, योग की शिक्षा अनेक मशहूर योग संस्थाओं, योग विश्वविद्यालयों, योग कालेजों, विश्वविद्यालयों के योग विभागों, प्राकृतिक चिकित्सा कालेजों तथा निजी न्यासों एवं समितियों द्वारा प्रदान की जा रही है। अस्पतालों, औषधालयों, चिकित्सा संस्थाओं तथा रोगहर स्थापनाओं में अनेक योग क्लीनिक, योग थेरेपी और योग प्रशिक्षण केंद्र, योग की निवारक स्वास्थ्य देख-रेख यूनिटें, योग अनुसंधान केंद्र आदि स्थापित किए गए हैं।

योग की धरती भारत में विभिन्न सामाजिक रीति-रिवाज एवं अनुष्ठान पारिस्थितिकी संतुलन, दूसरों की चिंतन पद्धति के लिए सहिष्णुता तथा सभी प्राणियों के लिए सहानुभूति के लिए प्रेम प्रदर्शित करते हैं। सभी प्रकार की योग साधना को सार्थक जीवन एवं जीवन-यापन के लिए रामबाण माना जाता है। व्यापक स्वास्थ्य, सामाजिक एवं व्यक्तिगत दोनों, के लिए इसका प्रबोधन सभी धर्मों, नस्लों एवं राष्ट्रीयताओं के लोगों के लिए इसके अभ्यास को उपयोगी बनाता

एस. के. राणा March 06 2025 0 65601

एस. के. राणा March 07 2025 0 65379

एस. के. राणा March 08 2025 0 63381

यादवेंद्र सिंह February 24 2025 0 55944

हुज़ैफ़ा अबरार March 20 2025 0 44511

हुज़ैफ़ा अबरार March 21 2025 0 43623

हुज़ैफ़ा अबरार March 03 2025 0 38628

सौंदर्य

सौंदर्य

सौंदर्या राय May 06 2023 0 86346

सौंदर्या राय March 09 2023 0 90740

सौंदर्या राय March 03 2023 0 91092

admin January 04 2023 0 91698

सौंदर्या राय December 27 2022 0 80970

सौंदर्या राय December 08 2022 0 70429

आयशा खातून December 05 2022 0 124653

लेख विभाग November 15 2022 0 94351

श्वेता सिंह November 10 2022 0 118383

श्वेता सिंह November 07 2022 0 92897

लेख विभाग October 23 2022 0 77678

लेख विभाग October 24 2022 0 80450

लेख विभाग October 22 2022 0 87171

श्वेता सिंह October 15 2022 0 92670

श्वेता सिंह October 16 2022 0 86900

अखरोट में भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बह

इस बीमारी से 2 हफ्तों के भीतर ही 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि गांव वालों का कहना है कि इससे 4 बच

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय डॉ.मनसुख मांडविया इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। मनसुख मांडविया

हिमाचल प्रदेश की करें तो इस समय प्रदेश में कोरोना के कुल 50 एक्टिव केस हैं। हमीरपुर में 4, कांगड़ा

मुंबई की फार्मास्युटिकल कंपनी ने डेंगू के लिए एंटी वायरल ड्रग तैयार की है। इसका लैब के बाद दूसरे चरण

मासिक धर्म से पहले शारीरिक परेशानियों के बारे में तो महिलाएं जानती हैं लेकिन उससे जुड़े मानसिक बदलाव

भागती दौड़ती जिंदगी में कई बार अभिभावक जान नहीं पाते हैं और बच्चे मानसिक समस्याओं में घिर जाते है। बा

टीका विनिर्माता भारत बायोटेक ने कहा कि उसकी कोवैक्सीन का परीक्षण अमेरिका में कोविड-19 वैक्सीन के लिए

प्राचीन काल के संस्कृत साहित्य में होली के अनेक रूपों का विस्तृत वर्णन है। वास्तव में होली खुलकर और

कुछ राज्यों के एआरटी केन्द्रों में दवाओं की आपूर्ति कम होने से एचआईवी मरीजों को दिक्कतों का सामना कर

COMMENTS