प्रतीकात्मक फोटो

प्रतीकात्मक फोटो

वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान हेल्थकेयर उद्योग में बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखने को मिला। इस संकट के दौरान सामान्य स्वास्थ्य देखभाल एक चुनौती बनकर उभरा है। जब पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था COVID-19 महामारी के प्रसार को रोकने में लगी थी। ऐसे में अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के समक्ष चिकित्सीय सुविधाआ प्राप्त करना दुर्लभ हो गया था। डॉक्टर और मरीज़ दोनों एक दूसरे के पास जाने में डरने लगे थे। ऐसे समय में ‘टेलीमेडिसिन’ या ई-स्वास्थ्य सुविधा एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। भारत में टेलीमेडिसिन और टेलीहेल्थ का मूल्यांकन करने का यह सही समय है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अध्ययन में यह पाया गया कि टेलीमेडिसिन भारत की संपूर्ण जनसंख्या के लिये बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि कर सकता है, इससे मुख्यतः ग्रामीण आबादी अत्यधिक लाभान्वित होगी।

टेलीमेडिसिन सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से दूर बैठे मरीज़ के स्वास्थ्य देखभाल की एक उभरती हुई विधा है। इसको स्थलीय नेटवर्क, ब्रॉडबैंड और वीडियो कॉन्फ्रेंस के सामंजस्य से किया जाता है। इसमें ईसीजी, रेडियोलॉजिकल इमेज आदि जैसे क्लीनिकल परीक्षणों, चिकित्सीय जानकारी के लिये इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा रिकॉर्ड आदि को सहेज कर रखा जा सकता है।

टेलीमेडिसिन के शुरुआती विकास में अमेरिका की संस्था नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (National Aeronautics and Space Administration-NASA) ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सच्चाई यह है कि टेलीमेडिसिन विगत 30 वर्षों से किसी न किसी रूप में उपयोग में है। टेलीमेडिसिन का सबसे शुरुआती प्रयोग एरिज़ोना प्रांत के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिये किया गया।

भारत में इसरो ने वर्ष 2001 में टेलीमेडिसिन सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के साथ प्रारंभ किया , जिसने चेन्नई के अपोलो अस्पताल को चित्तूर जिले के अरगोंडा गाँव के अपोलो ग्रामीण अस्पताल से जोड़ा था। इसरो द्वारा की गई पहल में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ राज्य सरकारों ने भी भारत में टेलीमेडिसिन सेवाओं के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।इसरो का टेलीमेडिसिन नेटवर्क एक लंबा सफर तय कर चुका है। इस नेटवर्क में 45 दूरस्थ ग्रामीण अस्पतालों और 15 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को जोड़ने का कार्य किया का चुका है। दूरस्थ क्षेत्रों में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीप, जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र, उड़ीसा के मेडिकल कॉलेज और अन्य राज्यों के कुछ ग्रामीण / जिला अस्पताल इस नेटवर्क में शामिल हैं।

टेलीमेडिसिन को टेलीहेल्थ, टेलीमेडिसिन परामर्श केंद्र, टेलीमेडिसिन स्पेशलिटी सेंटर केन्द्रो में विभक्त करके पूरी प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। पूरी व्यवस्था टेलीमेडिसिन प्रणाली पर निर्भर होती है जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और संचार चैनल के बीच एक इंटरफेस है यह अंततः सूचनाओं का आदान-प्रदान करने और दो स्थानों के बीच टेलीकाउंसलिंग को सफल बनाने के लिये दो अलगअलग स्थानों को जोड़ने का कार्य करता है। हार्डवेयर में कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, वीडियो-कांफ्रेंसिंग उपकरण आदि होते हैं। वहीँ सॉफ्टवेयर रोगी की जानकारी (चित्र, रिपोर्ट, फिल्म) आदि को सक्षम बनाता है। संचार चैनल कनेक्टिविटी को सक्षम करता है जिससे दो स्थान एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इसकी पहुंच दूर दराज़ और दुर्गम क्षेत्रों तक है। रोगी को डॉक्टर तक पहुंचने वाले बहुमूल्य समय की बचत होती है। आपदा के दौरान चिकित्सीय सुविधाओं में किसी प्रकार की रुकावट नहीं।भविष्य में रोबोट्स का उपयोग करते हुए टेलीमेटेड सर्जरी का उपयोग भी संभव है।

वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपोलो अस्पताल के साथ मिलकर 60 हजार कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी-Common Service Centre) में टेलीमेडिसिन सेवा ‘सेहत’ शुरू की थी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 में संजीवनी नाम का एक टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर जारी किया था। इसे टेलीमेडिसिन के हाइब्रिड मॉडल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जो ‘स्टोर और फॉरवर्ड’ के साथ-साथ रियल टाइम की अवधारणा का उपयोग करता है।

टेलीमेडिसिन की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मी ई-चिकित्सा या टेलीमेडिसिन के बारे में पूरी तरह से परिचित नहीं हैं। रोगियों में इसके परिणामों के बारे में विश्वास की कमी है। तकनीक और संचार लागत बहुत अधिक होने के कारण यह टेलीमेडिसिन को वित्तीय रूप से अक्षम बना देती है। देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी स्तर से नीचे रहती है। इस कारण वे तकनीकी रूप से दक्ष नहीं हैं और उनमें खर्च करने की क्षमता भी नहीं है। नियामक संस्था के अभाव में तकनीकी परिवर्तन से तालमेल नहीं हो पाता है। विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर द्वारा समर्थित ई-चिकित्सा अभी भी आवश्यकता के अनुसार उन्नत नहीं हैं। टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य सेवा के मामले में दिशानिर्देश बनाने व इनके उचित अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिये एक नियामक संस्था का अभाव है।

टेलीमेडिसिन सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन कई स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान निकालने में महत्वपूर्ण हो सकता है। टेली-हेल्थ, टेली-एजुकेशन और टेली-होम हेल्थकेयर जैसी सेवाएँ स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में चमत्कारिक साबित हो रही हैं। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन का विशेष महत्त्व है । टेलीमेडिसिन की पहल अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं को करीब ला रही है और गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में रुकावटों को दूर कर रही है। इतनी क्षमता होने के बावजूद अभी भी टेलीमेडिसिन ने उस ऊँचाई को प्राप्त नहीं किया है जहाँ इसे पहुँचने की आशा थी। हालाँकि सरकारें अब टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करने में गहरी दिलचस्पी लेने लगी हैं, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य में इसके उपयोग में धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि हुई है। उम्मीद है कि कुछ वर्षों में, टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य सेवाओं को अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुँचाया जाएगा।

एस. के. राणा March 06 2025 0 65601

एस. के. राणा March 07 2025 0 65379

एस. के. राणा March 08 2025 0 63381

यादवेंद्र सिंह February 24 2025 0 55944

हुज़ैफ़ा अबरार March 20 2025 0 44511

हुज़ैफ़ा अबरार March 21 2025 0 43623

हुज़ैफ़ा अबरार March 03 2025 0 38628

सौंदर्य

सौंदर्य

सौंदर्या राय May 06 2023 0 86346

सौंदर्या राय March 09 2023 0 90740

सौंदर्या राय March 03 2023 0 91092

admin January 04 2023 0 91698

सौंदर्या राय December 27 2022 0 80970

सौंदर्या राय December 08 2022 0 70429

आयशा खातून December 05 2022 0 124653

लेख विभाग November 15 2022 0 94351

श्वेता सिंह November 10 2022 0 118383

श्वेता सिंह November 07 2022 0 92897

लेख विभाग October 23 2022 0 77678

लेख विभाग October 24 2022 0 80450

लेख विभाग October 22 2022 0 87171

श्वेता सिंह October 15 2022 0 92670

श्वेता सिंह October 16 2022 0 86900

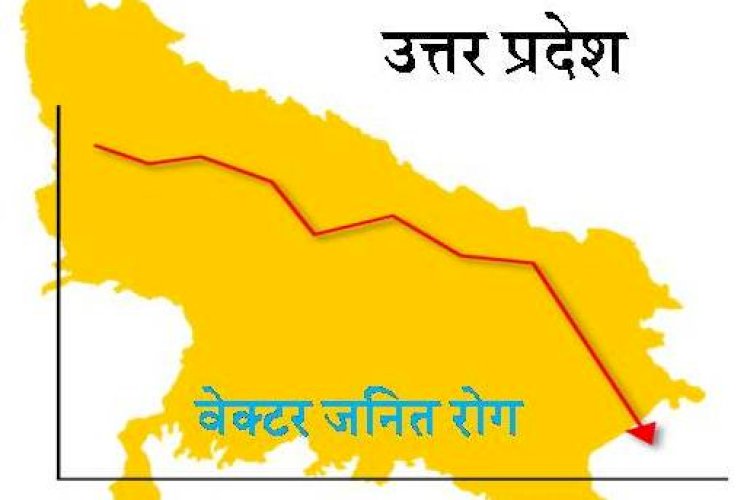

प्रदेश में इस वर्ष 1 जनवरी से 1 फरवरी में डेंगू, इन्फ्लुएन्जा एचएन, चिकनगुनिया, कालाजार तथा मलेरिया

याचिका में दवाओं तथा उपकरणों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने के मामलों की सुनवाई के लिए त्वरित अदालतो

Most women reported that clitoral and vaginal stimulation is important in orgasm. Women experience o

यौन इच्छा, कामोत्तेजना और चरम सुख की प्राप्ति एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पूरा सेंट्रल नर

अगर आप अपने चेहरे को कम मोटा दिखाना चाहते हैं, तो आपको अपने पूरे शरीर की चर्बी को कम करने की जरूरत प

बलरामपुर अस्पताल में ओपीडी में जब अयांश आया था तो वह बुखार और डायरिया के साथ निर्जलीकरण व कुपोषण से

अमेरिका में फैली यह बीमारी बेहद घातक स्वरूप में सामने आई है। यहां पर करीब 60 मिलियन मुर्गियां इससे

पाइल्स या बवासीर में खानपान के अलावा योग भी काफी असरदार होता है। अगर आप रोजाना यहां बताए जा रहे इन ख

वर्तमान परिदृश्य में तो आनुवांशिकी को लेकर सुपरमैन जैसे चरित्र भी गढ़ दिए गए हैं लेकिन अब आप सोंच रह

शिविर प्रभारी डॉ. सुरेंद्र गौतम ने बताया कि शिविर में स्त्री रोग , बाल रोग, हड्डी रोग, त्वचा रोग, पे

COMMENTS